填志愿前必看:毛利率背后的教育集团与扩招大幕

填志愿前必看:毛利率背后的教育集团与扩招大幕

在填写申请之前,请先查看一下毛利率。

1998年,经济学家汤敏和左小蕾夫妇提交了“扩大高等教育招生规模”的建议。汤敏认为,与发达国家35%的高等教育毛入学率相比,中国当时的5%还有很大的提升空间。更重要的是,当时金融危机已经过去,扩大内需成为决策层日夜思考的重大课题,扩招大幕由此拉开。

三年扩招五倍的直接结果是本科升学率的快速提升,教育培训行业成为这一过程的最大受益者。“给孩子报班”是一线城市社会消费的重要增量,报任何一门培训班的费用都足够一家三口在新荣记吃饭,仿佛是在沙县一样。

另一个受益者是一个名为“高等教育集团”的秘密组织。

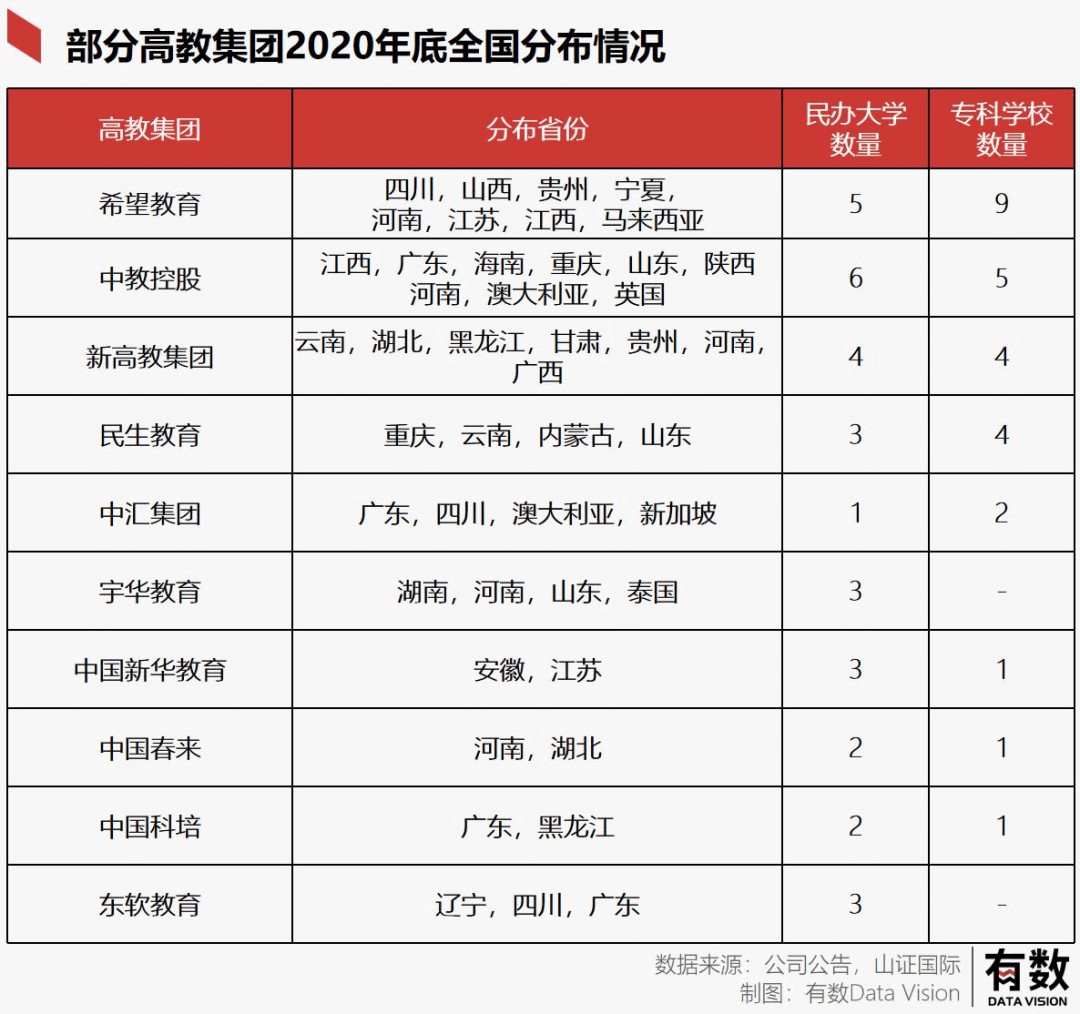

在国内民办高校版图上,教育集团数量众多,截至2021年底,共有22家企业在港交所上市。它们毕竟不是“假高校”,学历、学位证书都是真实的,可以在中国高等教育学生信息与就业中心上查询。但它们也在一定程度上符合《上海鳞爪》一书中对“假高校”的总结:

“办这种大学的目的就是为了盈利,学校把建筑装修得富丽堂皇,但学费却高得离谱,对学生的培养更是放任不管,毕业时只给学生一顶帽子、一张毕业证,也算是尽到责任了。”

教育在中国是一个全民话题,也是一个庞大的市场,高等教育集团的兴衰就是最简单的诠释。

01上市高等教育集团

著名高考机器衡水中学的背后,是一家名为“一中教育集团”的公司。这家公司曾在美股上市,但目前已被迫退市,今年前9个月净利润为6100万元。

同样,所谓“高等教育集团”,是指拥有合法、合规、认证的、可颁发高等教育文凭的机构的商业组织。香港上市的22家高等教育集团旗下学校类型多样,覆盖全国24个省级行政区,从专科到二级学院一应俱全。如果加上尚未上市的,覆盖范围可能更大。

例如民生教育旗下的重庆技术职业学院、内蒙古丰州职业学院均为专科院校,上海建桥大学为建桥集团旗下的三级院校,江西科技大学、广东白云学院均为中教集团旗下的二级院校。

再比如宇华教育,总部位于河南,除郑州工商大学外,在省内各个城市都有分校。

除了本科院校、职业院校外,这些高等教育集团还会通过收购或自建的方式,设立从幼儿园到高中一系列学校。

以中国教育控股为例,除了江西理工大学,该公司在南昌还拥有江西理工大学附属中学和同名附属小学,师资力量极其雄厚,成立仅五年,但中考录取分数线一直在680-690分之间徘徊,接近满分。

这是这类高等教育集团的一大特点:初中、高中的录取门槛极高,而专科、本科则相反,过了门槛就能录取,交了钱就能上学。这背后的原因也不难理解,作为商业机构,其几乎所有行为都是为了盈利。

对于初高中来说,生源质量是决定学校档次的唯一因素,最终体现在985/211大学的录取率上。因此,在公招阶段,更高的分数线可以保证生源质量。这也让“非公招”阶段拥有更强的“赞助费”谈判筹码,赞助费动辄几万到几百万不等。

但从二本院校升格为985/211高校难度大得多,所以如果不扩大招生规模,提高学费更现实。高教集团旗下各高校学费从1万到几万元不等,而国内公立大学平均每年学费在5000元左右。

本质上,这类“连锁学校”与连锁餐厅、连锁药店在经营上并无太大区别,其诞生和迅速扩张可以追溯到1999年开始的高校扩招。

02政策产品

按照汤敏的设想,1999年大学扩招的速度是“三年翻一番”,但实际情况是招生人数增加了5倍,校舍和师资力量不足,无法跟上应届毕业生的激增,公立大学普遍面临没有钱扩招的问题。

在中国,针对这一现状,有一个行之有效的解决办法:鼓励民间资本参与。

高等教育集团的形成经历了三个阶段:

1.公立大学设立独立学院;

2.独立学院与公立大学分离;

3.高等教育集团收购、整合独立学院。

1999年扩招后,各大公办高校纷纷引入民营资本,一大批录取分数线极低的“xx大学xx学院”应运而生。这种做法不仅响应了高校扩招的号召,也避免了低分生源“稀释”生源主体质量,更重要的是高昂的学费带来了不少额外收入。一桌麻将,四个人全赢了。

2003年,教育部发布《关于以新机制新模式规范和加强普通高校举办独立学院管理的意见》,赋予公立高校举办独立学院试点合法性,原本暗流涌动的独立学院开始崭露头角。

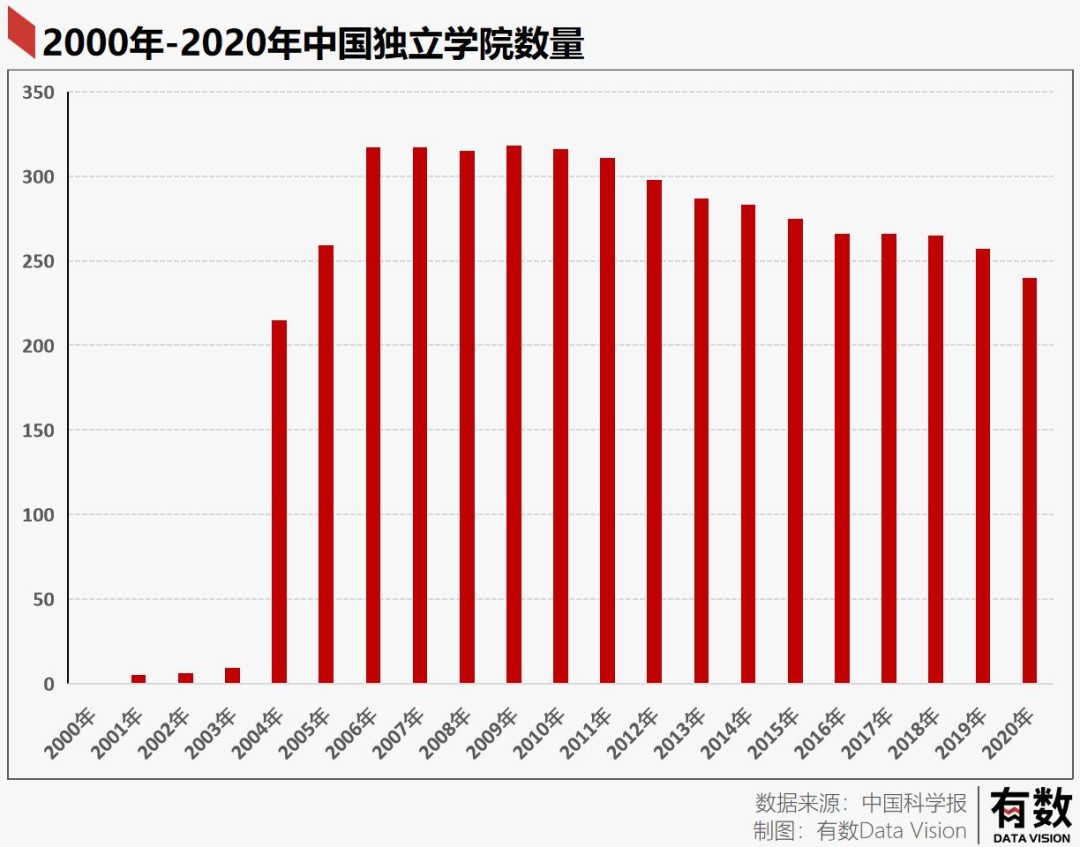

据《中国科学报》统计,2004年,我国独立学院的数量急剧增加,由2003年的9所增加到215所,独立学院培养的学生数量一度占到全部高校学生总数的30%以上。

但2003年的政策也带来了新的问题:此前民办高校处于灰色地带,需要“挂靠”符合条件的公办高校才能办学,政策出台后,具有合法性的民办高校突然发现,自己背后已经不需要公办高校的依托了。

在过去所谓的合作办学模式中,公立大学往往势力极大。金陵学院党委书记曾公开抱怨过这个问题:“我们学院在经费上没有问题,只是收取费用借用南京大学的部分资源,但南京大学一分钱都没投入。相反,金陵学院向南京大学交了好几百万,而这笔费用一般占到独立学院学费收入的15%到30%。”

一方面,民办高校是公立大学收入的重要组成部分,但另一方面,民办高校却一直想“脱钩”,两者之间的拉锯战持续了十余年,直到2018年,民办高校才迎来了翻身的机会。

当年送审的《民办教育促进法修改实施条例(送审稿)》中出现了一条规定:禁止公办机构举办或者参与举办营利性学校,公办学校不得通过品牌输出获取盈利。

这一政策,为二者长达15年的争端画上了句号。察觉到危机的公办高校纷纷转变对民办高校的态度二本院校附属三本,开始出售旗下的民办高校。虽然该草案在今年7月才正式通过,但在此之前,民办高校的股权转让、更名等事件已经大规模发生。

这一政策带来的另一个影响是,民办高校获得了事实上的“独立”,可以依托雄厚的资本实力进行合并扩张,而不再依赖单一的民办高校,而这一过程中涌现出了一个又一个的“三书之王”。

时至今日,各大高等教育集团的收购与兼并仍在继续。

03教育业务

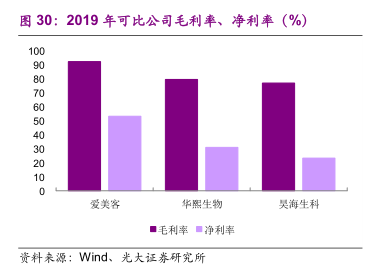

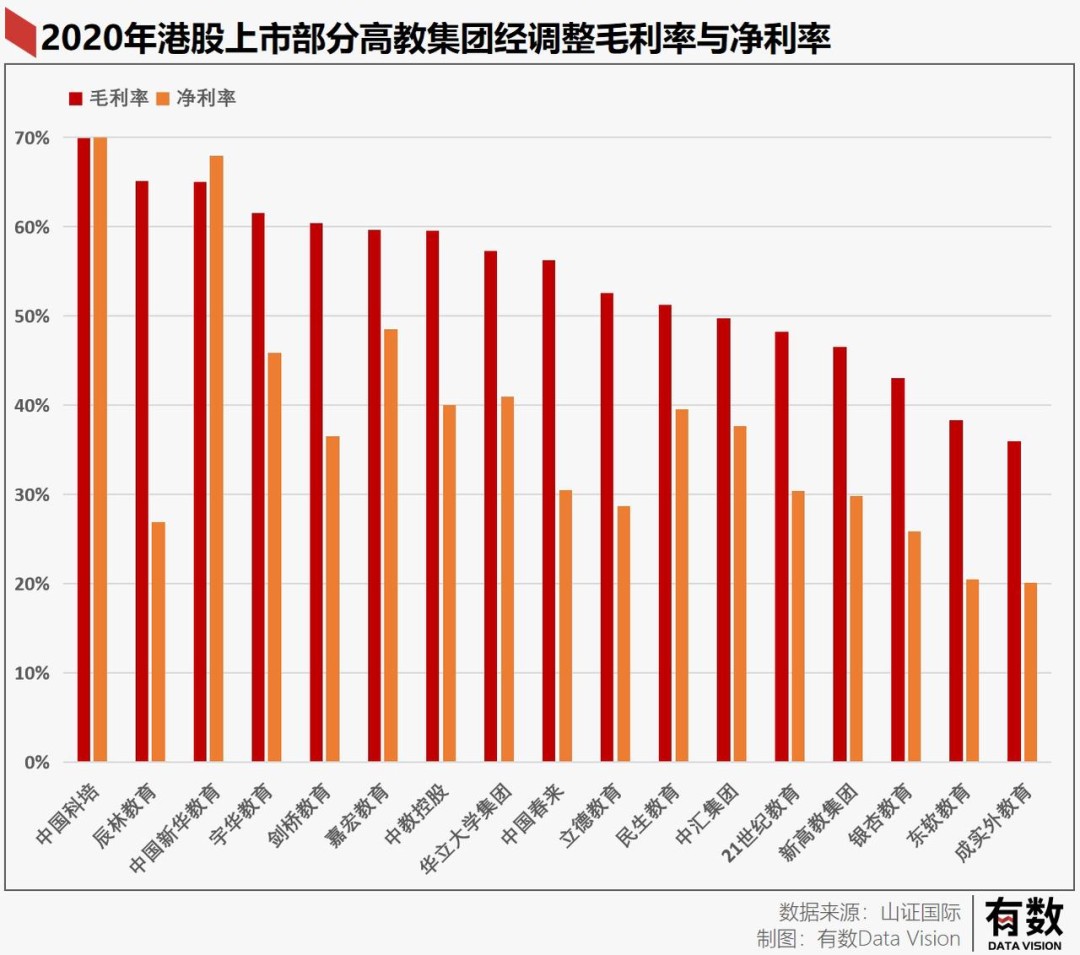

对于高等教育集团而言,主要的运营成本由土地租金、教师工资等固定费用构成。这些高等教育集团的教学水平在一定程度上可以通过其利润水平来衡量:毛利率较低的公司可能在教育方面投入更多。

也就是说,毛利率在一定程度上可以决定一个学生的学费中有多少是花在教育上的。

毕竟对于高校来说,让一个老师教500个学生,或者让10个人住一间宿舍(如果有这种情况请留言让大家看到)显然是不现实的,降低成本的唯一办法自然是降低教育质量二本院校附属三本,比如削减教师工资、压缩设备支出等。

以两家龙头企业的数据为例:

中教控股2021年营收36.82亿元,对应学生27.96万名,人均收入1.3万元,人均费用5400元。

希望教育2021年营收23.24亿元,对应员工23.21万人,人均收入1万元,人均成本4900元。

从这个角度看,我们很难不对一些毛利率高达70%的高校师资质量产生怀疑。

对于民办高校和高等教育集团这种没有太多支出的行业,理论上它们的毛利率和净利率应该差不多,但从财报来看,各大高等教育集团的净利率差别很大,原因就是它们花钱进行收购。

虽然都是连锁经营,但是大学之间还是存在一些区别:

1、校舍装修、实验室设备可以标准化,但师资无法克隆,与其再走建校、招师的程序,不如直接购买成熟的师资。

2、每个大学都有自己独立的品牌,不可能像爱尔眼科那样把所有大学都买下来改成爱尔眼科,名声不是一朝一夕就能建立起来的,直接买下成熟的学校更稳妥。

但对于高等教育集团来说,并购资金的获取成本极高,在最高法院的担保法解释中明确指出,教育属于公益性事业,高等教育集团最重要的资产——各类学校,不能用于抵押贷款。

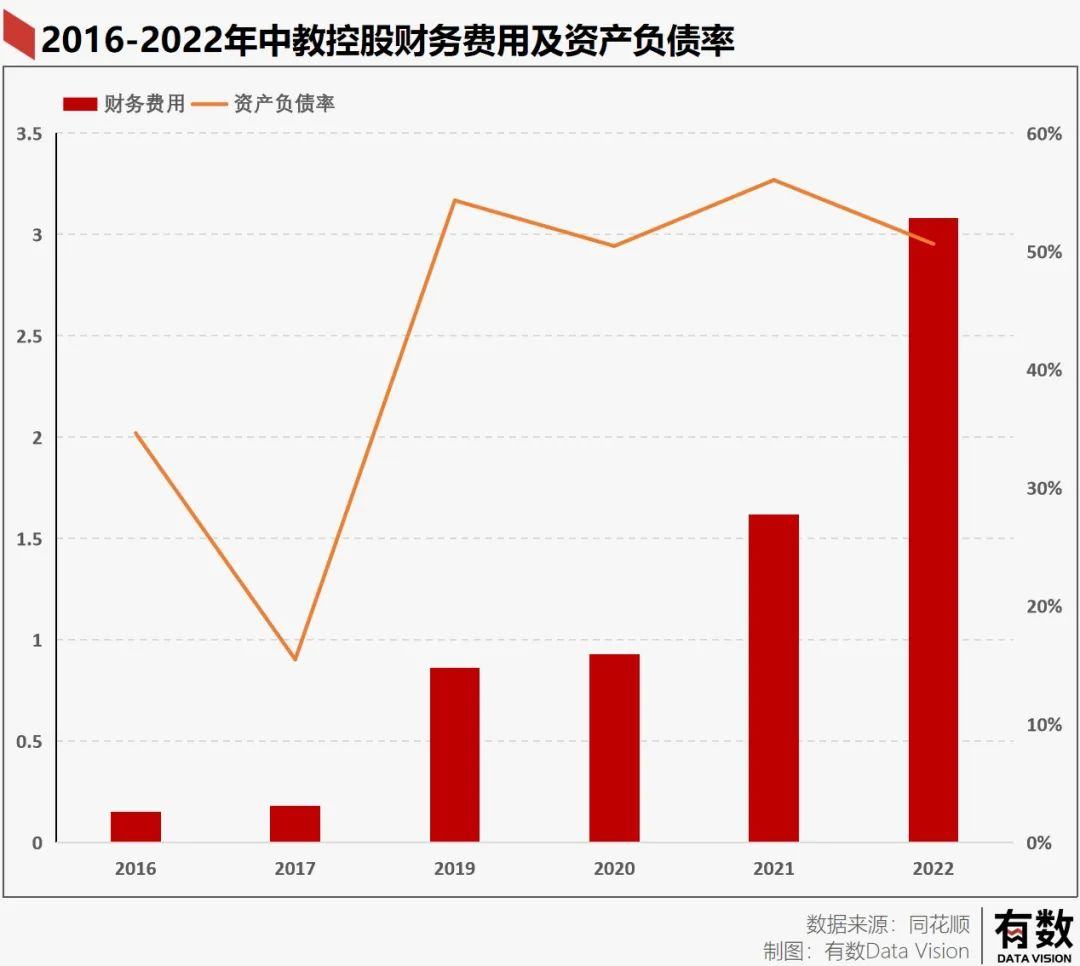

最低价抵押贷款之路受阻,企业不得不转向其他借贷渠道,直接导致各类企业财务费用快速上升,尤其是在2018年高校并购政策放开之后。

以中国教育控股为例,其财务费用由2016年的0.15亿飙升至2022年的3.08亿,资产负债率也由不足10%飙升至50.63%。

上市之初,中教控股旗下仅有3所高校,2018年至今,中教控股已斥资95.8亿元收购10所高校,俗称“三年制高校之王”。

大规模收购带来的效果也显而易见:集团层面招生数量不断增加,营收规模日益提升。但平心而论,论及教育,大大小小的高等教育集团或许都不如数十年来一直培养挖掘机人才的山东蓝翔。

所以我再说一遍,如果可能的话,我建议你尝试去清华大学。

04 结局

在本书的第二章《活在当下》中,作者蓝小欢写道:

“我很喜欢两部中国电视剧,一部是《大明王朝1566》,一部是《走向共和》。这两部剧有一个共同点:第一集里,那些历史上著名的人物,没有显得热血沸腾、阴险狡诈,而是在做世界上最无聊的事情——算账。”

明朝大臣们在盘算着国库的亏空和来年的财政预算,李鸿章、慈禧、光绪三人则在为打造海军、修葺颐和园的费用而发愁。然而随着盘算的进行,观众看到的却是刀光剑影的闪烁,原来,所有的政治纷争、人事谋略,都藏在一两银子的账目之中。

商业、金融、民生,无一不是会计。教育与医疗一样,具有很强的民生属性,因此人们往往以“教书育人”的角度去思考。但很多时候,决定其历史走向的那一刻,与明朝内阁大臣算亏空、清朝大臣筹集军费,并没有本质区别。

很多现象和政策往往看上去很难理解,但只要弄清楚“每一车白银的账”,一切就都明了了。

下一篇:没有了