教育(狭义)上指专门组织的学校教育,意思是“引出互信”

教育(狭义)上指专门组织的学校教育,意思是“引出互信”

从狭义上讲,教育()是指专门组织的学校教育; 从广义上讲,它是指影响人身心发展的社会实践活动。 拉丁语是西方“教育”一词的源头,意为“引出”。互信范文网今天为大家精心准备了教育部第五期学科评价,希望对大家有所帮助! 教育部第五次学科评估

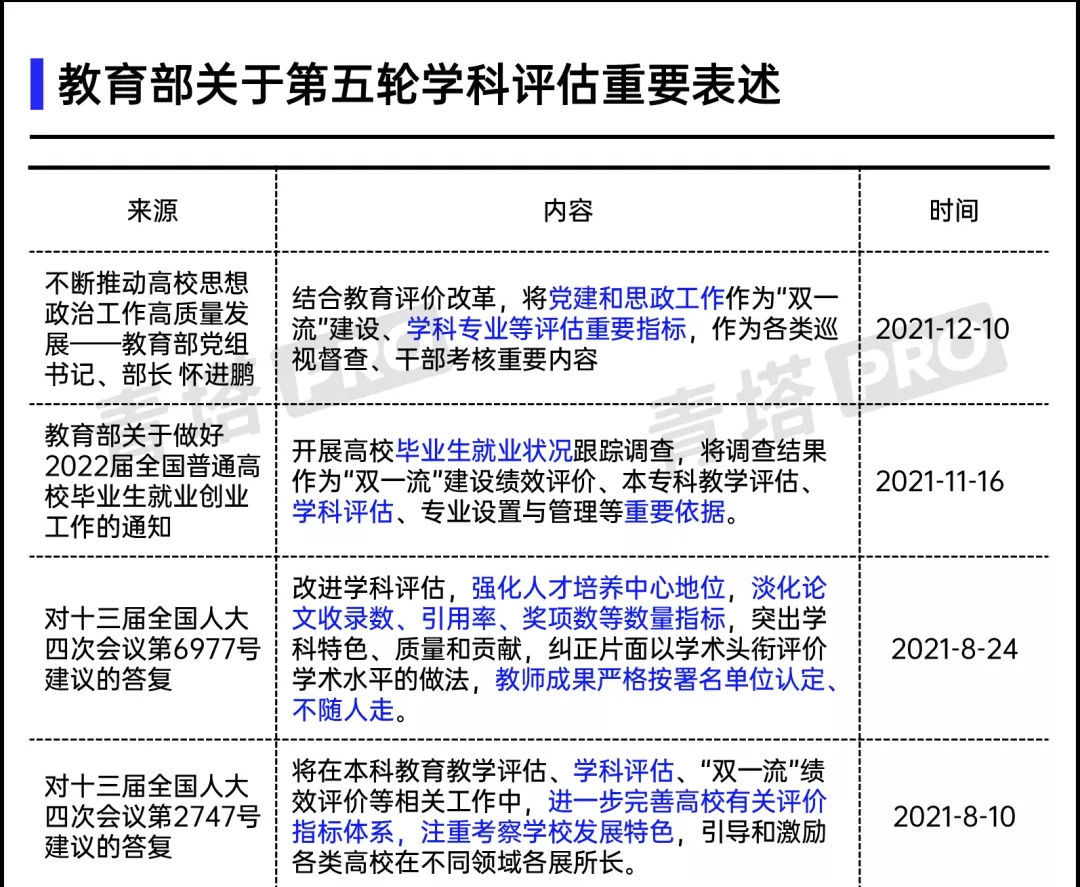

中共中央、国务院在《新时代深化教育评价改革总体方案》中指出,要完善学科评价,强化学科评价中心地位。人才培养,淡化收录论文数、被引率、获奖数等量化指标,突出学科特色、质量和贡献,纠正片面评价学科职称、教师学术水平的做法成绩由签约单位严格确定,不跟随他人。

为贯彻落实《新时期深化教育评价改革总体方案》精神,教育部学位与研究生教育发展中心近日印发《关于公布第五轮学科评价工作方案的通知》 ”,拟启动第五轮学科评估。

第五轮学科评价工作方案

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院《新时代深化教育评价改革总体方案》精神,贯彻根本立德树人,遵循教育规律,扭转不科学的评价导向,加快建立具有中国特色、世界一流水平的教育评价体系,提高我省学科建设水平和人才培养质量国家,促进高等教育内涵式发展。

二、基本原则

注重立德树人。 构建以立德树人成效为根本标准,以“质量、效果、特色、贡献”为价值导向,以定量评价与定性评价相结合为基本方法的评价体系。 在评价体系框架基本稳定的基础上,坚持继承与创新。

突出诊断特征。 评价体系和信息服务突出诊断功能,坚持以评价促建设、以评价促提升。 通过对学科发展的纵向分析和横向比较,总结阶段性进展,找出结构性短板,呈现优势和劣势,助力提升学科内部治理能力。

加强分类评价。 以一级学科为单元,突出特色,体现优势,加强学科分类评价。 加强“精品”和“典型”评价,留空留白,充分体现学校定位和特色贡献。

突出中国特色。 立足我国国情和学科发展实际,借鉴国外有益经验,构建具有中国特色的评价体系,创新评价方式山东省 学士学位授予单位评估指标体系解读,建立中国标准,特别是在哲学社会科学领域彰显中国风采和风格。

三、主要措施

1.强化人才培养中心地位

把人才培养质量放在首位,构建“思想政治教育效果”、“培养过程质量”、“学生质量”、“毕业生质量”四维评价体系。 一是加强思想政治教育效果评价。 把思想政治教育摆在人才培养的首位,着力抓好“三全育人”综合改革和实效。 二是加强人才培养过程质量评价。 重点考察教材体系、课程体系、教学体系、国际交流等,突出科研对人才培养的支撑作用。 三是加强在校质量与毕业质量相结合的学生质量评价。 办学质量突出学生“德、智、体、美、劳”全方位的代表性成果,注重学生的参与和贡献; 毕业质量坚持整体就业质量与职业发展质量相结合,注重用人单位评价。

二、坚决破除“五德”顽疾

注重多元评价,采用多维方式。 评价教师不局限于学历和职称,不设置人才“帽子”指标,避免以职称片面评价学术水平的做法。 科研水平的评价不仅限于论文和奖项。 设置“代表性学术著作”、“专利转化”、“新药研发”等指标,多维度评价科研成效。 学术论文评价以标志性学术成果为重点,采用“计量评价与专家评价相结合”、“中外结合”的“代表性评价”方式,淡化收录论文数和被引率,不以SCI、ESI相关指标作为判断的直接依据,规定代表作必须包含一定比例的中文期刊论文,突出标志性学术成果的创新质量和学术贡献。 充分运用基于量化数据和客观证据的专家融合评价方法,坚持代表性成果专家评价与高水平成果量化评价相结合。

3.改革教师评价

把师德师风作为评价教师的第一标准,促进师德与师能相统一。 采用“队伍总体结构与教师代表相结合”的方法评价教师队伍素质,关注青年教师队伍情况。 加强对教师以教书育人为首要职责的评价,把教授带本科、带研究生情况作为重要观察点。 教师成绩由签约单位严格认定,不跟风。 关注本单位教师工作年限和教学情况,抑制人才无序流动。

4. 突出质量、贡献和特色

在评价的总体导向中突出质量、贡献和特色。 强化质量,淡化数量,不设发表论文数、出版专着数、专利申请数等指标,突出原创性、前沿性、突破性成果。 加强学科对国家和地区重大战略需求和经济社会发展的实际贡献。 哲学社会科学学科更加重视文化传承创新和智库作用。 自然科学学科更加注重科技成果的转化应用和解决关键核心技术问题。 加强分类特色评价,按照一级学科设置指标体系,充分体现学校定位和学科优势。

5.提高数据可靠性和科学评价

优化评价规则,坚持“归属”原则山东省 学士学位授予单位评估指标体系解读,鼓励学科交叉融合和学科生态优化,确保学科交叉成果的合理利用。 完善信息报送标准,加大信息公开力度,创新信息审核机制,提高智能化核查水平,建立违规处罚机制,进一步提高评价信息的可信度。 适度扩大评审专家规模,制定专家评审指南,优化问卷设计,充分发挥“综合评审”作用,建立专家“元评审”体系,进一步增强专家评审和问卷调查的科学性.

六、评价结果的多重呈现

优化成果分类方式,以多种方式呈现评价结果,将综合成果分类发布与单项评价结果提供相结合。 深化评价信息挖掘,为政府和参与单位提供按需诊断分析服务,促进学科内涵建设和高质量发展。

四、评价程序

一、自愿申请。 各学位授予单位的博士、硕士学位授权学科可按规定自愿申请参与评审。

2.信息收集。 采取“公开数据获取与单位审核补充相结合”的信息收集方式,将通过公开渠道获得的信息提供给参与单位确认,补充必要材料,努力减轻单位负担。

3.信息验证。 通过材料形式审查、信息逻辑检查、公开数据比对、证明材料检查、重复数据筛选、关键数据抽查、主体归属分析等七项措施,对评价信息进行全面排查和“清洗”。

4、信息披露。 在确保信息安全的前提下,部分测评信息将在网上公示,参评单位相互监督,提出异议。

5.反馈审核。 对信息核实和信息公示中发现的疑点问题,汇总反馈给相关单位进行审查,对弄虚作假的行为进行处罚。

6.专家评审。 根据一级学科和评价指标遴选专家,邀请专家对各项定性评价指标逐项进行评价。

7.问卷调查。 通过在线调查平台对学生和用人单位进行问卷调查。 邀请同行和行业专家对学科声誉进行问卷调查,邀请海外同行专家对部分学科进行国际声誉调查。

8.结果形成。 根据定量指标和定性指标的评价结果,根据专家确定的指标权重,统计形成评价结果。

9.结果发布。 综合评测结果分类分档发布,提供多维度评测结果供探索。

10.诊断分析。 深入开展信息挖掘和分析,为参会学科和单位提供诊断分析服务,发挥评估诊断作用; 为政府提供整体分析研究报告,发挥评估智库作用。

教育部第五次学科评估

至于如何评价一个院校的实力,有的人看学科排名,有的人看强学科的数量,但不管怎样,还是要看学科评价的结果。

距离第四轮学科评估已经过去了好几年,虽然今年公布了第五轮学科评估,但已经很久没有消息了。 出去?

这到底是怎么回事? 接下来就来一探究竟吧!

结果?

这些学校揭晓第五轮学科考核结果!

重庆交通大学

据重庆交通大学新闻网5月25日发布的《学校召开党政工作例会暨2022年重点工作推进会》重要消息称,“5月25日上午,学校召开会议在南安校区明德楼408会议室召开党政工作例会暨2022年重点工作推进会,校党委书记李天安要求非常规措施抓重点工作在学科建设上,对第五轮学科评估结果进行综合分析总结,凝练形成可衡量、可观察、可衡量的学科评价标准,分解到相关职能部门和学院的重点任务中去。

其中,明确提到“第五轮学科评价结果综合分析”,着实令人期待。 这不是明明是学校拿到了第五轮学科评估的结果吗?

山东财经大学黄河商学院

5月24日,山东财经大学黄河商学院召开发展战略会议。 其中,赵忠秀校长指出,未来黄河商学院和工商管理学科的发展要立足于国家“双一流”建设和山东省“双高”建设与一流学科建设“811”规划部署要求,认真总结第五轮学科评估经验,全力做好新一轮学科评估准备工作。

北京师范大学

5月22日,北京师范大学法学院发布“法学院召开教职工大会”的消息,其中明确提到“5月18日晚7点,法学院召开教职工大会”。会上,法学院副院长尹建峰教授向全体教师介绍了学院“十四五”规划编制情况;着重分析了第五轮的数据。学科评价及第六轮学科评价面临的挑战;介绍了新岗位晋升的条件设置和原因。

虽然上面写着“重点分析了第五轮学科评估的数据和第六轮学科评估面临的挑战”,但还是可以从正文中隐约看出评估结果已经出来了……

辽宁工业大学

根据辽宁工业大学5月25日发布的《软科学中国大学排名指标解读报告会》内容称,“5月24日下午,学校召开排名解读报告会。 “中国高校软科学指标。刘延军副校长透露,教育部第五轮学科评估结果即将公布。”

不过后来这篇文章的内容进行了修改,内容变成了“刘彦军指出充分理解学科评价软学科排名指标体系是非常重要和必要的,也是为了更好地提供数据支持和学校学科建设指导意见。参见。

教育部第五次学科评估

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院《新时代深化教育评价改革总体方案》精神,贯彻根本立德树人,遵循教育规律,扭转不科学的评价导向,加快建立具有中国特色、世界一流水平的教育评价体系,提高我省学科建设水平和人才培养质量国家,促进高等教育内涵式发展。

二、基本原则

注重立德树人。 构建以立德树人成效为根本标准,以“质量、效果、特色、贡献”为价值导向,以定量评价与定性评价相结合为基本方法的评价体系。 在评价体系框架基本稳定的基础上,坚持继承与创新。

突出诊断特征。 评价体系和信息服务突出诊断功能,坚持以评价促建设、以评价促提升。 通过对学科发展的纵向分析和横向比较,总结阶段性进展,找出结构性短板,呈现优势和劣势,助力提升学科内部治理能力。

加强分类评价。 以一级学科为单元,突出特色,体现优势,加强学科分类评价。 加强“精品”和“典型”评价,留空留白,充分体现学校定位和特色贡献。

突出中国特色。 立足我国国情和学科发展实际,借鉴国外有益经验,构建具有中国特色的评价体系,创新评价方式,建立中国标准,特别是在哲学社会科学领域彰显中国风采和风格。

三、主要措施

1.强化人才培养中心地位

把人才培养质量放在首位,构建“思想政治教育效果”、“培养过程质量”、“学生质量”、“毕业生质量”四维评价体系。 一是加强思想政治教育效果评价。 把思想政治教育摆在人才培养的首位,着力抓好“三全育人”综合改革和实效。 二是加强人才培养过程质量评价。 重点考察教材体系、课程体系、教学体系、国际交流等,突出科研对人才培养的支撑作用。 三是加强在校质量与毕业质量相结合的学生质量评价。 办学质量突出学生在“德、智、体、艺、劳”等方面的全面代表性成果,注重学生的参与和贡献; 毕业质量坚持整体就业质量与职业发展质量相结合,注重用人单位评价。

二、坚决破除“五德”顽疾

注重多元评价,采用多维方式。 评价教师不局限于学历和职称,不设置人才“帽子”指标,避免以职称片面评价学术水平的做法。 科研水平的评价不仅限于论文和奖项。 设置“代表性学术著作”、“专利转化”、“新药研发”等指标,多维度评价科研成效。 学术论文评价以标志性学术成果为重点,采用“计量评价与专家评价相结合”、“中外结合”的“代表性评价”方式,淡化收录论文数和被引率,不以SCI、ESI相关指标作为判断的直接依据,规定代表作必须包含一定比例的中文期刊论文,突出标志性学术成果的创新质量和学术贡献。 充分运用基于量化数据和客观证据的专家融合评价方法,坚持代表性成果专家评价与高水平成果量化评价相结合。

3.改革教师评价

把师德师风作为评价教师的第一标准,促进师德与师能相统一。 采用“队伍总体结构与教师代表相结合”的方法评价教师队伍素质,关注青年教师队伍情况。 加强对教师以教书育人为首要职责的评价,把教授带本科、带研究生情况作为重要观察点。 教师成绩由签约单位严格认定,不跟风。 关注本单位教师工作年限和教学情况,抑制人才无序流动。

4. 突出质量、贡献和特色

在评价的总体导向中突出质量、贡献和特色。 强化质量,淡化数量,不设发表论文数、出版专着数、专利申请数等指标,突出原创性、前沿性、突破性成果。 加强学科对国家和地区重大战略需求和经济社会发展的实际贡献。 哲学社会科学学科更加重视文化传承创新和智库作用。 自然科学学科更加注重科技成果的转化应用和解决关键核心技术问题。 加强分类特色评价,按照一级学科设置指标体系,充分体现学校定位和学科优势。

5.提高数据可靠性和科学评价

优化评价规则,坚持“归属”原则,鼓励学科交叉融合和学科生态优化,确保学科交叉成果的合理利用。 完善信息报送标准,加大信息公开力度,创新信息审核机制,提高智能化核查水平,建立违规处罚机制,进一步提高评价信息的可信度。 适度扩大评审专家规模,制定专家评审指南,优化问卷设计,充分发挥“综合评审”作用,建立专家“元评审”体系,进一步增强专家评审和问卷调查的科学性.

六、评价结果的多重呈现

优化成果分类方式,以多种方式呈现评价结果,将综合成果分类发布与单项评价结果提供相结合。 深化评价信息挖掘,为政府和参与单位提供按需诊断分析服务,促进学科内涵建设和高质量发展。

四、评价程序

一、自愿申请。 各学位授予单位的博士、硕士学位授权学科可按规定自愿申请参与评审。

2.信息收集。 采取“公开数据获取与单位审核补充相结合”的信息收集方式,将通过公开渠道获得的信息提供给参与单位确认,补充必要材料,努力减轻单位负担。

3.信息验证。 通过材料形式审查、信息逻辑检查、公开数据比对、证明材料检查、重复数据筛选、关键数据抽查、主体归属分析等七项措施,对评价信息进行全面排查和“清洗”。

4、信息披露。 在确保信息安全的前提下,部分测评信息将在网上公示,参评单位相互监督,提出异议。

5.反馈审核。 对信息核实和信息公示中发现的疑点问题,汇总反馈给相关单位进行审查,对弄虚作假的行为进行处罚。

6.专家评审。 根据一级学科和评价指标遴选专家,邀请专家对各项定性评价指标逐项进行评价。

7.问卷调查。 通过在线调查平台对学生和用人单位进行问卷调查。 邀请同行和行业专家对学科声誉进行问卷调查,邀请海外同行专家对部分学科进行国际声誉调查。

8.结果形成。 根据定量指标和定性指标的评价结果,根据专家确定的指标权重,统计形成评价结果。

9.结果发布。 综合评测结果分类分档发布,提供多维度评测结果供探索。

10.诊断分析。 深入开展信息挖掘和分析,为参会学科和单位提供诊断分析服务,发挥评估诊断作用; 为政府提供整体分析研究报告,发挥评估智库作用。

教育部第五次学科评估

下一篇:没有了